本稿のまとめ

2011年3月11日の東京電力原発事故によって、東京にも放射性物質が降りそそぎました。、それが原因となって、あらゆる被曝症状が急増しつつある。その健康被害の実態を、理論によって裏付けながら、膨大なデータをもって実証すること、それが本稿の目的です。

まずはデータを御覧下さい。これは、Googleの検索キーワードのトレンドを表示する、Googleトレンドというサービスのデータです。膀胱炎・口内炎・動悸・生理不順、これらはすべて被曝症状の典型ですが、どれも2011年3月を明確に分岐点として、急増しています。このデータは、これら自覚症状を抱えている人の数と、非常に高い相関関係を持っていると考えられます。

私は、データ編で、膨大な量のグラフをもって、どれも2011年3月を境にして、関東を中心にあらゆる健康被害が急増している事、そしてそれらがストレスや「放射線恐怖症」のせいではありえないこと、そして原因は原発事故による放射性物質であることを示したいと思います。

しかし、これらデータを目の前にして、「科学的にそんなことはありえない」という反論がくることが、容易に想像されます。いま、被曝の危険性を唱える人間は、―むかし原発が危険であるといった人間がそうであったように―「放射脳」などとレッテルを貼られ、危険人物扱いされ、排除されています。「原発安全神話」が崩壊したいま、「放射能安全神話」という防護壁が、最後の砦となって立ちはだかっているのです。

データが事実として受け入れられるためには、「科学的にいって、放射能は安全である」という議論に、あらゆる角度から反論していく事。「科学的にいってありえない」という言説の神話性を露呈させる事。そして、放射性物質によって、これらの健康被害が科学的にじゅうぶん起こりうるということを理論的に示す事。それだけの論理的・理論的な裏付けがなければ、データの存在は―あるいは膨大な数の被害者は―端的に存在しなかったことにされてしまうでしょう。そう、チェルノブイリのように。

「科学的にありえない」という反論を、徹底して封じ込めるのが、「理論編」の目的です。以下、次のような論理構成を取ります。

●東京の放射能汚染は、「放射線管理区域」相当の汚染状況である。

●広島・長崎やチェルノブイリなどの過去の例からいって、被曝による健康被害の典型は癌ではなく、倦怠感・心不全・膀胱炎・ホルモン異常・免疫低下など、全身の多様な慢性疾患であること。

●「科学的にいって放射能は安全である」という議論の元となっているICRPは、論理によってデータを排除し、残ったデータで理論を強化する「神話」の「循環構造」を構成している事。

●東京電力原発事故の主たる放射性降下物は、セシウムを含む不溶性合金の放射性物質微粒子(ホットパーティクル)であることが実証されたこと。

●人工放射性物質と自然放射性物質の唯一の違いは、ホットパーティクルを構成しうるか否かであること。

●ホットパーティクルとよばれる人工放射性物質の微粒子のリスクを、ICRPの体系が過小評価していること。

●バイスタンダー効果など最新の生物学の知見によって、ホットパーティクル(放射性物質微粒子)の危険性が明らかになりつつあること。

これらの理論構成によって、むしろ東京での健康被害が「ありえない」というのが神話であって、科学的に必然であることを示します。その理論を実証するのが、データ編です。

理論に興味がなく、ただ事実を知りたい方は、そのままデータ編に進んでいただいても問題ありません。ですが、被曝問題に興味がある方、私たちの身体に何が起きているのかより深く知りたい方、あるいはこのデータに反論・否定したい方は、まずは理論編に目を通していただければと存じます。私は、このデータと論理によって、「放射能が安全である」という言説―すなわちICRP―の「神話性」とその破綻をしめすことができただろう、と考えています。ですが、その判断は、読者一人一人にゆだねます。

なお、本稿のデータ・本文は、引用・転載自由です。全文転載は、非商用に限り認めます。このデータと手法が、私の手を離れてできる限り拡散することを望んでおります。

東京の放射能汚染状況について

放射性管理区域について

さて、東京はどれほど、放射能で汚染されているのでしょうか?東京の空間線量は、現在のところ0.05μSv/h程度(2013年10月14日現在)であり、東電原発事故の影響はもはやほとんどないように見られます。しかしそれは、単に外部被曝の危険性が少ないということしか意味していません。首都圏の健康リスクは、むしろ空中線量つまり外部被曝よりも、むしろ呼吸や食物によって放射性物質を直接体内に取り込むこと、すなわち内部被曝によるものの方が高いと思われます。その意味では、土壌汚染に注目しなければなりません。

土壌汚染の指標として、一つの基準になるのが、日本の様々な法律によって規定されている「放射線管理区域」です。「放射線管理区域」は、人が不必要な被曝を防ぐために設定されており、さまざまな制限が課せられております。たとえばそこでは18歳未満は立ち入りが禁止され、さらに、喫煙・飲食は禁じられています。言い換えれば、日本の法律によれば、放射線管理区域は、被曝によって健康が害される可能性が充分にありうる場所として規定されているわけです。

放射線管理区域はどのような基準で決定されるのでしょうか。様々な基準が存在する訳ですが、その基準の一つは、アルファ線以外の放射線に関しては、4Bq/cm2を超えるおそれがある場所です。単位を換えれば、40000Bq/m2です。また、土壌1KgあたりのBqに換算すると、文部科学省の換算式によればBq/kg=Bq/m2÷65で換算可能なので、約615Bq/Kg以上の土壌汚染がある地域は、放射線管理区域相当ということになります。

(参考 日本保健物理学会 Bq/kgからBq/m2への変換方法について。)

東京に死の灰が二度降りそそいだ

上記の基準に照らしあわせて、実際の東京の汚染状況はどの程度なのでしょうか?まず、文部科学省が2011年3月19日から出している、「定時降下物」のデータを参照してみます。定時降下物とは、要するに原子力事故や大気圏核実験による放射性物質の降下(フォールアウト)、いわゆる「死の灰」のことです。

上の図は2011年3月積算の降下物です。福島県双葉郡は、Cs-134と137の合計で6440000Bq/m2 すなわち、放射線管理区域の150倍以上という値になっております。ところが、東京都新宿区も、また埼玉や群馬よりも汚染がひどく、I-131、Cs-134および137の合計で46500Bq/m2もの死の灰が降った事がわかります。すなわち、2011年3月時点では、東京は(少なくとも新宿は)放射線管理区域相当の汚染状況であったと言えます。

首都圏の土壌検査結果

さて、現時点の土壌汚染はどうでしょうか?まず、ここでいくつかのことを考えなければなりません。

- 文科省の「定時降下物」は3月17日以前のデータがないこと。首都圏には3月15日と3月21日、二回大規模なフォールアウトがあったわけですが、最初のフォールアウトはまったく換算に入れられていません。したがって、実際には上のデータより、実際の降下物の積算量が大きくなるはずです。

- ここで取り上げられている放射性物質は、ヨウ素とセシウムだけです。ただし他の、もっと測定が困難な放射性物質も存在する可能性はありますが、比較的少量だと考えられています。

- 現時点の土壌汚染を知るためには、各放射性物質の半減期を換算にいれる必要があります。Cs-137の半減期は30年なのでほぼ考慮に入れる必要はないですが、Cs-134の半減期が2年、I131に至っては8日です。そのため、2011年3月時点よりも土壌汚染は減少しているはずです。

- 大地に降下したセシウムは、その環境によって、流されたり、沈着したり、複雑にその姿を変えます。たとえば、雨とともにコンクリートに落ちてきたものは、側溝へ溜まり、川に入り、海に―つまり東京湾に―注ぐと考えられています。あるいは、土の上に降りそそいだセシウムは、土壌へと沈着すると考えられます。

ともあれ、汚染状況は、土壌検査をしてみるのが最も確実です。放射能防御プロジェクトによる首都圏土壌検査結果によれば、東京都23区の42箇所の平均で、1006Bq/kgということでした(木下黄太のブログ 2012/3/23)。

この結果は、反原発派によって発信された信頼出来ない、という人もおそらくはいるでしょう。ですので、公的なデータも参照することにします。東京都福祉保険局が、東京都新宿区百人町の東京都健康安全研究センターで測定した結果が公表されています(土壌中の放射性物質の測定結果について)。2011年9月6日の検査結果で、Cs合計で790Bq/kgも検出されております。ただし、この「東京都健康安全研究センター」が放射線管理区域として自らを指定して業務を制限したという話は、私は寡聞にして知りません。おそらく、都民の健康と安全のために、自分たちの身を犠牲にして、法律を無視して働いてくれているのでしょう。素晴らしい、献身的な自治体です。

冗談はさておき、最近の土壌検査結果を公開しているWebサイトなどは非常に少ないのですが、たとえば、「日暮里放射能測定所にっこり館」による首都圏の土壌測定結果一覧をみると、東京都文京区の住宅敷地土壌から1282Bq/kgのCsが検出されております。

超高濃度汚染物質が都内に散在している

ただし、これら結果を見る限り、相当に結果にばらつきがあるということがわかります。たとえば、先ほどの放射能防御プロジェクトによれば、目黒区のカーポートに堆積していた土・砂は、セシウム合計で115881Bq/kgを記録しています(これは木下氏は、首都圏の土壌汚染平均からは、外れ値として除外されています)。

このレベルの高濃度放射性物質が、都内に分散しているという情報がいくつもあります。たとえば、アーニー・ガンダーセン博士が東京の土を5つサンプリングして測定した結果、そのうちの一つ、渋谷地区から11260Bq/kgという値が発見されています。

また、道路にシミのようにへばりついている「黒い物質」が、福島県南相馬市や東京都各地で発見されております。これは、藍藻とよばれる微生物であることが判明しておりますが、放射性セシウムを高濃度に圧縮するようで、非常に高い放射能を帯びております。たとえば、東村山市の「黒い物質」からは2万ベクレル、葛飾区水元公園からは190000~280000Bq/kgも検出されております(小出裕章氏講演会)。

「大人の事情」が、子どもたちを犠牲にする

ともあれ、以上の情報に、留保をつけておく必要があるでしょう。先ほどの土壌検査結果を見る限り、確かにその相当部分は放射性管理区域に指定されるべき、615Bq/kgを超えています。ですが、あくまで「土壌」の検査結果であって、アスファルトやコンクリートに落ちた大部分の放射性物質は、下水を通して海(つまり東京湾)へと流れていっている可能性が高いということです。そういう意味では、確かに、普通にオフィスで雇用されている人が生活する限り、さほど危険性は高くないと言えるかもしれません。ですが、逆に言えば、校庭で運動をし、公園で土にまみれて砂埃を吸い込みながら放射性管理区域内で遊ぶ子どもたちにとっては、健康への危険性は相当に高いということでもあります。まして、子どもは大人よりも放射能に対する感受性が高いことを考慮に入れる必要もあるでしょう。

もう一つ付け加えるならば、先ほどの超高濃度汚染物質(黒い物質)は、道路のコンクリート上にも散在しています。日本の法律によれば、4Bq/cm2を超える「おそれがある場所」が、放射性管理区域として指定されることになっております。だとするならば、こうした物質が存在しうる道路もまた、やはり放射性管理区域として管理され封鎖されなければならない、ということになります。法律に則った処置が行われていないのは、ごく単純にいって、東京都23区内で都市機能が完全に機能不全に陥るからである、という大人の事情にしか過ぎないのではないでしょうか。ただし、何度も言いますが、こうした超法規的措置は、あくまで「事情を知っている大人」による「大人の事情」にしかすぎません。大人たちが「多少の被害もやむを得ない」というとき、その被害を負うのは誰なのか、誰の何が犠牲になっているのか、その痛みの非対称性について自覚している人は、どの程度いるのか、私は疑問に思います。

放射能は安全か?

「科学的に言って放射能は安全である」

ここまで読まれた外国人や海外在住者がいらっしゃれば、不思議に思うのではないでしょうか。どうしてこれほどの汚染状況の中で、日本人は平気でいられるのか。まして、違法状態の汚染がある東京で、いかなるダメージもありませんと首相が全世界を相手に発信し、汚染を放置したままオリンピックを開催し、外国人を「おもてなし」できるような、厚顔無恥なことができるのだろうか、と。

正直に言えば、私も、つきつめて考えればよくわかりません。そもそも、これだけの地震大国で、まともな耐震設計も津浪に対する対策もなく、原発を推進して、しかも国民の圧倒的大部分だけではなく、電力会社や為政者たちまで安全だと思い込んでいたわけですが、冷静に考えれば信じがたいことです。

しかし、311以降、なぜ放射能が安全だと思われるに至ったのか、それは多くの人が記憶しているところでしょう。端的にいえば、「科学的にいって放射能が安全である」、という言説がメディアなどを通じて大量に流され、瞬く間に支配的なイデオロギーとなったからです。そして、放射能の危険性を説く人たち―もちろんその中には真っ当な科学者もジャーナリストも政治家もいるわけですが―、彼らの言説はデマと風評被害を煽る危険なものとして、言説の片隅へと隔離されてきたわけです。

以前、原発の危険性を説いてきた人たちが、「頭がおかしい人たち」というレッテルを貼られて排除されてきましたが、それと全く同じのポジションに、放射能の危険性を説く人間は置かれています。言い換えれば、「原発安全神話」という防護壁が崩壊した現在、大量の言説によって「放射能安全神話」という新たな防護壁が即座に作られた訳です。しかし、国民を危険な情報から護る事ができても、国民は放射性物質から守られているかはまったく別の問題でしょう。

ともあれ、「被曝についての科学的言説」は、典型的には、次のような内容で構成されています。

- 人は食物や大地・大気から自然に放射線を被曝しており、それと比べると原発事故による被曝はたいしたことがない。

- 100mSvの被曝で発癌率が0.5%上昇する確率が増える。(被曝の確率的影響)

- 放射能に対する恐怖心からくるストレスや、移住ストレスの方がリスクが高い。

さしあたり、ここで言われている内容について、科学的な検討を留保するとしても、よく考えると、常識的にいっておかしな内容を含んでいるように思います。以下、喩え話をいくつかしてみましょう。

落ちてきた枝と棍棒―自然放射線と人工放射線の最大の違い―

人が森の中を歩いていて、たまたま木から枝が落ちてきて誰かの頭に当って死んだら、それは「運が悪かった」と言うしかないでしょう。誰も責めることができません。ですが、もしその枝を誰かが拾い上げて、「あいつもこの枝で死んだんだから、もう一人死んでもたいしたことはない」と言って他の人間を殴り殺したらどうでしょうか?

この話は、実は元ネタがあって、ECRR(欧州放射線リスク委員会)の2010年勧告(第四章)に載っていたものを、ほぼそのまま転載しました。もちろん、「木から落ちてきた枝」は自然放射線の比喩で、「棍棒」は人工放射線です。「自然放射線から被曝してるから、人工放射線で被曝してもたいしたことはない」というのは、「あいつもこの枝が当って死んだから、もう一人殺してもたいしたことはない」というのと、論理的にはまったく同じです。自然放射線と人工放射線に、仮に物理的な違いがなかったとしても―実際にはあるということを後ほど論証いたしますが―、倫理的には、人間が創り出した放射性物質によって誰かが死んだらそれは「殺人」であり、誰かが健康被害を負ったらそれは「傷害」です。

「人工放射性物質と自然放射性物質が同じである」という時に、まず隠蔽されているのは、原発事故や核実験が、誰かによる障害であり、殺人であるという事実なのです。

棍棒で殴られて死ぬ確率―確率的影響の欺瞞―

さきほどの棍棒の話をもう少し続けましょう。誰か偉い人が、テレビで棍棒による傷害事件について、次のように説明したとしましょう。

「棍棒で100kgの力で殴られても、骨折して死ぬ確率はたったの0.5%です。だから、棍棒による健康への影響は確率的で、たいしたことありません。だから、あなたが見知らぬ人に殴りかからても安心ですし、その人を罪に問うことはできません。」。

この説明で、納得しておとなしく殴られる人が果たしているでしょうか?確かに当たりどころが悪くて死に至る確率は0.5%で、その意味では確率論的に語られうるものです。ですが、殴られたら、一部の人は骨折するでしょうし、骨折まで至らなかったとしても、打ち身や痣などはできる可能性はさらに高くなります。少なくとも、相当の痛みを被ることだけは、ほぼ確定的だと言えます。最悪の結果に至る確率をもって、痛みなどのダメージまで確率的影響だと仄めかすのは、詐欺ではないでしょうか。

ところが、放射能ではこのヘンテコな理屈が通用してしまう。被曝のメカニズムについては後ほど詳細に説明しますが、放射線物質を体内に取り込むと、細胞内の分子が破壊され、細胞がダメージを受け、変成したり死んだりします。この細胞レベルのダメージは、棍棒で殴られると痛いのと同じぐらい、ほぼ逃れようがない事実です。その事実を告げないまま、「癌になる確率」だけ言うのは、「棍棒で殴られても0.5%しか死なない」というのと、本質的にどこが違うのでしょうか。

腐った牛乳を飲んで癌になる確率

まだ上の話は、放射能と癌の比喩としては、まだ少し甘いところがあります。むしろ、被曝については、次の例がより現実に即しているように思えます。

給食で、パックに入った変な匂いのする白い液体を出されて、先生に「さあ液体を飲みなさい」と言われたとしましょう。飲むのを躊躇してたら、周りのあらゆる人が「これを将来的に癌を発生する確率は0.025%しか増加しないことが科学的に証明されています。根拠がない非科学的な恐怖を克服して、ただしく怖がって飲みなさい」とつるし上げられて、仕方なく飲んだとします。

その子はそれを飲んだ結果、確かに癌にはなりませんでした。でも、ほんとはこの白い液体が、腐った牛乳だったとすればどうでしょうか。クラスのみんなはお腹を下し、嘔吐をし、発熱さえしましたが、ほとんどの子どもはあの液体のせいだとはつゆほども疑いませんでした。だって、先生がそんなこと教えてくれなかったのだから。一部の子どもは入院し、その保護者は、あの腐った飲み物のせいではないかと疑って、先生を問い詰めました。だけど先生は、「下痢や嘔吐や発熱は癌ではないから、腐った牛乳のせいではありえない」と頑として聞き入れようとはしませんでした。そして、治療費用は各家庭が負担せざるを得なかったのです。

放射能は腐った牛乳か?

発癌率が低いことをもって、健康リスクがないということを示せるのは、そもそも癌以外の健康被害のリスクが、ほとんど0のときだけのはずです。ですが、もしも癌が被曝症状の典型ですらないとすればどうでしょうか?私たちは、「発癌率はほとんどないから」と言われて、腐った牛乳を飲ませられている、その可能性はないのでしょうか。そして、多くの人が、日々体調があらゆる方面で悪化しながら、それがまさか放射能のせいだとさえ気がついていないとすればどうでしょうか。誰がその健康障害を抱え、誰が苦しみ、誰がそれを償うのでしょうか。

被爆症状、その多様な実態

人が被曝すると、どのような健康障害があらわれるのでしょうか。科学者やメディアが示唆するように、果たして癌だけなのでしょうか。それをいくつかの角度から検討していくことにします。

急性被曝

まず、高い線量の放射線を外部から浴びたときの被曝症状については、広島・長崎や医療被曝などの事例から、かなり詳しい事が判明しています。線量との関連についてはWikipedia(急性放射線症候群)(放射線障害)を確認していただくとして、急性症状を羅列すれば、倦怠感・悪心・嘔吐・下痢・免疫力低下・脱毛・赤班・肺炎・心膜炎・意識障害などがあげられます。また、晩発性障害として、白血病・白内障・癌・老化・奇形などがわかっています。

広島で被爆者をみてきた肥田舜太郎氏は、高熱・下痢・嘔吐・口内壊死・紫斑・脱毛などが急性症状であったと報告しています(肥田舜太郎・鎌仲ひとみ『内部被曝の脅威』)。

また、広島・長崎の被爆者で、腰痛・高血圧・視覚障害から肺炎まで、あらゆる身体症状*が、一般国民よりも多いことが判明しています(今中哲二編 チェルノブイリによる放射能災害 国際共同研究報告書 チェルノブイリ原発事故:国際原子力共同体の危機より引用)。

放射線による被曝は、人体のあらゆる部位に、あらゆる形での疾患を発生させる。少なくとも高線量領域においては、これは科学的に確定している事実です。そして、ごく素朴に考えれば、これらの障害は多かれ少なかれ、原発事故による低線量被曝でも発生する可能性がある。それにも関わらず、なぜ低線量被曝においては、発癌しか存在しないことになっているのか。福島では、なぜ小児甲状腺癌しか調査されないのか。私が知る限り、この素朴な疑問に対して、説得力がある説明は、ほとんどありません。それは、端的に「存在しない」ことになっているのです。

チェルノブイリ

もちろん、それでも「現実に」、発癌以外の健康被害が発生していないというデータが存在するなら、その事実は尊重しなければいけません。ところが、チェルノブイリ原発事故においても、現地の医師をはじめ、様々な方面から、ありとあらゆる健康被害が報告されています。

1997年 マルコ(ベラルーシ科学アカデミー)によれば、ベラルーシ ブレスト地域において、高濃度に汚染された地域とそれ以外の地域で、10万人あたりの疾患数を比較しています(図表はECRR2010日本語版第13章より引用 もと論文「チェルノブイリ原発事故:国際原子力共同体の危機」)

マルコが指摘しているように、これらの身体疾患は、先に挙げた広島・長崎の被爆者の健康被害と、非常に似通っています。

また、隣のウクライナでも、同様の健康被害が報告されています。グロジンスキー(ウクライナ科学アカデミー)「ウクライナにおける事故影響の概要」によれば、被災地域では1987年から1996年まで、子どもたちの慢性疾患が増加し、罹病率が2.1倍、発病率が2.5倍になりました。

これは、原発事故前ととの比較ですが、チェルノブイリ原発事故直後の1987年では、子どもたちの罹病率は、1000人あたり786です。ところが、1994年では1000人あたり1651.9、すなわち子ども一人あたり1.6個も慢性疾患を抱えて生きているのです。罹病率の増加が最も激しいのは,腫瘍,先天的欠陥,血液,造血器系の病気です。

これらの報告は、また、チェルノブイリから西へ150kmのホットスポット、ウクライナのナロジチ地域で被災者を支援してきた日本人医師、川田昌東さんの報告とも合致しています(川田昌東『チェルノブイリと福島』)。彼がナロジチ地区病院から得た生データによれば、成人の罹患率は10万人あたり6万、17歳以下の子どもの罹患率は、1000人あたり1900、すなわち子ども一人あたり二つほどの慢性疾患を抱えている。この地域の学校を訪れると、「うちの学校には健康な子が一人もいない」と言われることがたびたびあるそうです。そして、これらの慢性疾患のうち、癌・白血病は1割にも満たないのが現状です。

典型的な被曝症状

これまで、被曝症状が癌・白血病にとどまらないこと、放射能が全身の器官にあらゆる異変をもたらすことを確認してきました。ここからは、具体的な症状のいくつかについて、見ていくことにします

全身倦怠感

おそらく、被曝症状でもっとも多いのが、身体がだるく、疲れやすい、体力がもたない、といった全身倦怠感です。これこそが、被曝症状の典型であり、本来は被曝の第一の指標となるべきものでしょう。

広島の被爆者にみられた全身のだるさは、医師に診せても診断がつかず、市民の間で「原爆ぶらぶら病」と名付けられました。

肥田は、長崎の入市被爆者(原爆が落ちた後に市内に入って被曝した人)について、次のように報告しています。

彼女は原爆後、半年ぐらい経った頃から、時々、急にからだがだるくなり、手足の力が弱くなって立っているのが辛く、どうしても座らなくてはいられなくなることがあった。半日ぐらいでよくなることもあるし、何日間か続くこともあった。医師に話したこともあったが、気のせいだと取り上げてもらえなかった。(『内部被曝の脅威』p52)

『広島・長崎の原爆被害とその後遺―国連事務総長への報告』には、「原爆ぶらぶら病」について次のように記載されています。

i 被曝前は全く病気ひとつしたことがなかったのに、被曝後はいろいろな病気が重なり、今でもいくつかの内臓系慢性疾患を合併した状態で、わずかなストレスによっても症状の増悪を現わす人びとがある(中・高年齢層に多い)。[中略]

ii 簡単な一般検診では異常が発見されないが、体力・抵抗力が弱くて「疲れやすい」「身体がだるい」「根気がない」などの訴えがつづき、人なみに働けないためんひまともな職業につけず、火事も充分にやってゆけない人びとがある(若年者・中年者が多い)。

iii 平素、意識してストレスを避けている間は症状が固定しているが、何らかの原因で一度症状が増悪に転ずると、回復しない人びとがある。

iV 病気にかかりやすく、かかると重症化する率が高い人びとがある。

また、日本被団協の1985年の調査によると、「原爆ぶらぶら病」の発現率は、直爆者・入市被爆者にかかわらず、次の表に見るように高い確率で表われています(矢ヶ崎克馬『隠された被曝』p120より引用)。

また、アメリカの医師ドンネル・ボードマンは、大気圏核実験によって多数の被爆米兵で、既存の病名に当てはまらない不定愁訴が多発していることを指摘し、「非定型症候群」と名付け、低線量被爆障害であると結論づけています。そして、これは原爆ぶらぶら病と同じものであると考えています(『内部被爆の脅威』p108-112)。

また、湾岸戦争・イラク戦争・ユーゴスラビアにおいて、現地住民や戦闘に参加した米兵やがん、慢性疲労、白血病、免疫不全、記憶障害・倦怠感や関節痛・癌や白血病、子供の先天性障害が発生しているとの報告があり、これらは「湾岸戦争症候群」「バルカン症候群」と名付けられており、米軍が大量使用した劣化ウラン弾との関連が疑われています(ATOMICA 劣化ウランの健康影響) 。これらの症状の典型も、「原爆ぶらぶら病」に酷似しています。

心臓疾患

チェルノブイリでみられた健康被害で、次いで顕著なのが循環器系の疾患です。ベラルーシのゴメリ医科大学初代学長、ユーリ・バンダジェフスキーは、被爆小児患者の病理解剖を行い、心臓、腎臓、肝臓、甲状腺・胸腺・副腎などの内分泌臓器におけるCs137の蓄積と、組織障害との関連性に関するた論文(『放射性セシウムが人体に与える 医学的生物学的影響』を執筆し、その直後にベラルーシ政府によって逮捕されました。

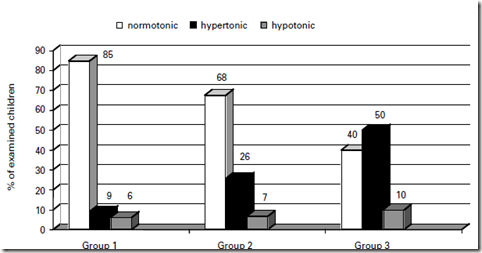

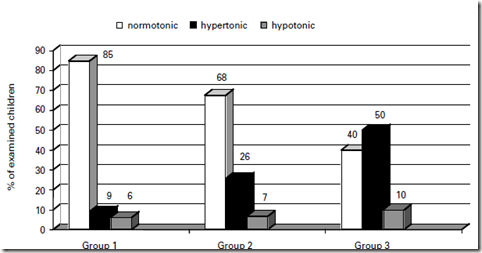

彼の研究の中でもっとも有名なのは、セシウムと心臓、とりわけ不整脈や高血圧・心筋梗塞との関連です。先の論文において、バンダジェフスキーは、ゴメリ州で突然死した人の病理解剖を行うと、99%に心筋異常が見られたと記述しています。また、論文 Relationship between Caesium (137Cs) load,cardiovascular symptoms, and source of foodin “Chernobyl” children – preliminary observations after intake of oral apple pectin において、彼は体内のセシウムの蓄積量による三つのグループを調査しました。すなわち、Group1は5Bq/kg以下、Group2は38±2.4Bq/kg、Group3gは122±18.5Bq/kgです。その三つのグループにおいて、自覚症状(subjective complaints)、動脈高血圧(arterial hypertention)、心音異常(abnormal heart sounds)、心電図異常(altered ECGs)を示したのが次の図です。

このように、もっともセシウム蓄積量が高いグループで、ほとんどのこどもに心音異常・心電図異常が発生していることがわかります。

また、それぞれのグループで、正常血圧、高血圧、低血圧を比べたのが次のグラフになります。セシウムの蓄積量が増えるにつれて、正常血圧(normotonic)の割合が減り、高血圧(hypertonic)および低血圧(hypotonic)の割合が増えていくことがわかります。

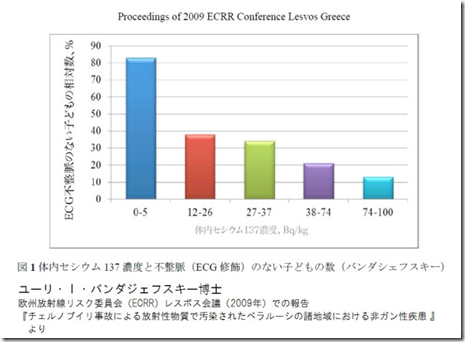

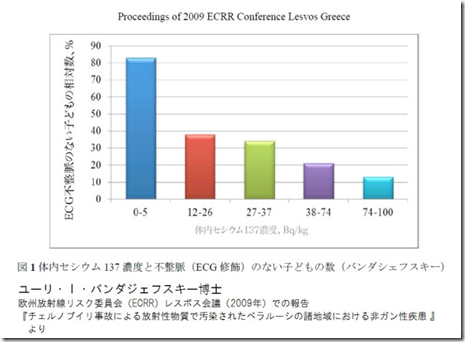

また、体内のセシウム濃度と不整脈との関連について、次のグラフがわかりやすいでしょう。

、

、

上のグラフは、子供の体内のセシウム137濃度と不整脈の「ない」子供の割合を示したグラフです。すなわち、一定以上のセシウムの蓄積は、ほぼ確実に心臓の異常をもたらす、というのが、バンダジェフスキーの一連の研究から導き出される結論だったのです。

チェルノブイリ膀胱炎

もうひとつ、被爆に典型的な症状に、膀胱炎があります。日本バイオアッセイ研究センターの福島昭治博士は、大阪市立大学教授時代に、チェルノブイリ周辺における健康被害ついて調査をしていました。そして、良性の前立腺肥大によって一部切除された膀胱組織の病理組織の検討をしました。そこで彼はk中濃度汚染地域~高濃度汚染地域において、ほとんどの患者で膀胱の慢性炎症、そして多くの場合に早期癌を発見し、それを「チェルノブイリ膀胱炎」と名付けました(児玉龍彦『内部被爆の真実』参照)。以下は、福島氏のデータをグラフ化したものです。

放射能の神話と科学

放射能安全神話、あるいは理論とデータの循環論法

前章で、被爆について、マスメディアでは語られない被爆症状の実態報告を見てきました。これらの症状は、IAEAや日本政府などの機関によって、十分な証拠がないとして否定されてきました。チェルノブイリでは、これらの多様な健康障害は「放射線恐怖症」によるものかもしれない。、あるいはソ連崩壊による社会構造の動乱が要因の可能性が否定できない。あるいは、チェルノブイリ以後精密検査するようになったため、病気が発見されやすくなったためだろう・・・などなど。

今回の原発事故においても、おそらく例外ではありません。東電原発事故直後、内閣府に属する食品安全委員会の中に、「放射性物質の食品健康の評価に関するワーキンググループ」が立ち上げられ、2011年4月21日に第一回目の会合が開かれました(以下、議事録はこちら。また、このWGについては哲野イサクさんの「核利益共同体に魂を売り渡した 日本の食品安全委員会」を参照)」。そこで、放射線に関する知識に乏しい専門委員のために、「食品と放射線」という題名で専門参考人として講義を行ったのが、元原子力安全委員会委員長代理の松原純子です。そこで彼女は、KiKK研究に言及しています。

KiKK研究とは、ドイツの原子力発電所の周辺で小児白血病が有意に増加しているという、ドイツ連邦政府・放射線防護庁の研究のことを指しています。同様に、原子力施設の周囲で白血病が増加しているという研究は、イングランドのセラフィールド再処理工場などで、多数報告されています。これらの研究については、国際的に公式の放射線の理論枠組みからは説明不可能でなものでした。この説明困難な事例を説明しようとした唯一の研究が、キンレンらの人口混合(ポピュレーションミキシング)説でした。

話を戻すと、松原純子は、KiKK研究について、その人口混合説を持ち出して、ワーキンググループで次のように述べている訳です。

結論は、原子力発電所のような新しい建築物の建築のときはいろんな地方からいろんな人が入ってきて、そしていろんな人間の交流が起こると、ポピ

ュレーションミキシングというのが起こって、そして白血病のような弱いウィルスが持ち込まれて、もしかしたら免疫性の弱い子には発病するのではないかというようなことで、原子力の放射線にするには余りにも放射線レベルが低すぎる、発がんするには放射線レベルが低すぎるので、やはりそれ以外のポピュレーションミキシングの要因ではないかというのが、大体のコンセンサスだったように思います。

この説明について、その白血病のウイルスなるものが発見されていなければ、それこそ科学的根拠に欠けています。少なくとも、実証されたとは到底言えません。

ともあれ、なぜ松原がこのような珍妙な説を持ち出してきたのかというと、まさに彼女が言ったとおり、「発がんするには放射線レベルが低すぎる」からです。ここに見られるのが、「放射能は科学的に言って安全だ」という科学者たちの常套手段の典型です。

従来の放射能のリスク理論と大幅に食い違うデータがあれば、「そのデータは信用できない」として、無条件に切り捨てる。そして、どうしても無視できないデータがあれば、「これは人口混合のせいかもしれない」「放射能恐怖症のせいだ」といった珍妙な仮説を、十分な検証抜きで出してくる。そして、「低線量被爆が危険であるというデータはない」、「放射能が安全であるということは科学的に証明されている」などという。

理論にそぐわないデータがあれば「理論的にいってありえないから信用できない」と切り捨て、切り捨てた残りのデータでもって「データから理論の正しさは証明されている」と主張する。この方法論が素晴らしいところは、どのような考えも、信仰も、自らを正当化することが可能だというところです。

逆に言えば、それは科学ではない。なぜなら、科学の本質は、実証データによって、絶え間なく理論を検証し、更新していく、その開かれた態度にこそ存在するからです。科学者の資質を定義するならば、「データと理論が整合していない場合に、理論の方が間違っていると考える人」のことです。「科学的にいってありえない」と都合が悪いデータを切り捨てている限り、「放射能が安全である」という言説は、「放射能安全神話」でしかありません。

ともあれ、上の「理論」を唱える偽装科学者は、放射能の危険性について語る人―研究者や政治家や市民―を、被爆についての科学的知識を欠如していると揶揄します。でも、放射能の危険性を真摯に説いている人の、少なくとも一部は、その「理論」の内容と成り立ちについて研究した上で、データと理論の整合性に基づいて、あるいは他の科学分野の知見に基づいて、「放射能安全」論に根本的な欠陥があると、指摘しているのです。

ただし、放射能の危険性を主張する側の立場に立つならば、「これが事実なのだ」と押しつけるだけでは、やや弱いのも事実です。「科学的に言って放射能は安全である」というその「科学」の中身を検証すること。それと同時に、こうした被爆症状の発生を説明しうる理論モデルを提出すること。最終的には、この二つが必要となるはずです。そうすることで、私たちはより適切に未来を推測し、対処する事ができるでしょう。前置きが長くなりましたが、これが本章の目標です。

Svの根拠を再検討する

放射能の多様な健康被害について、「科学的に言ってありえない」と科学者たちが言うときの最大の根拠は、自然放射線との比較です。たとえば、日本ーニューヨーク間を飛行機で一往復すると0.2mSv被爆する。バナナ一本には、20BqのK40が含まれており、実効線量は0.1μSvである。インドやブラジルのどこそこには、自然放射線によって空間線量が高い地域が存在する。しかし、それら自然の放射能によって、発癌率の上昇などの健康被害は見られない。したがって、微量の人工放射線あるいは放射性物質によって、健康被害が発生する事などありえない、と。

さて、これらの議論には、一つの暗黙の前提があります。それはSvです。Svは、「ある一定の計算に基づいて、生体に対する生物学的影響の大きさを表す単位」です。その前提の上で、つまり、Svという単位を使用した上で、低線量被爆の危険性について主張すると、あたかも「10cmでも100cmより長い事がある」と非科学的なことを主張しているかのように見えてしまう。

しかし、重要なことは、そもそもSvというのが測定可能な物理量ではなく、「ある一定の計算に基づいた」単位であるということです。そして、この計算方法は、国際放射線防護委員会(以下ICRP)という一民間機関によって、恣意的に決定されている。この組織が一体何ものなのかについては、あえてここでは触れません。興味がある方は、別のテクスト(たとえば中川保雄『放射線被曝の歴史』)を当ってもらうとよいでしょう。ここでは、この民間機関が、IAEAやWHOや各国の「公式の見解と」なっている、ということだけ念頭においていただければ充分です。

問題の本質は、そのICRPが決めた、Svを導出する「一定の計算」が、そもそも生物学的影響の大きさを表すのに適切な理論モデルか否かです。具体的に言えば、例えば1mSV相当の内部被爆で健康被害が多発しているなら、「低線量被爆でも健康被害が起きている」と主張するのではなく、「そもそもSvという単位の前提になっているICRPの被爆モデルが根本的に間違っている」と主張する必要があるのです。

ICRPの被爆モデル (ややこしいので読み飛ばしてもいいよバージョン)

さて、ICRPは、どのようにして被爆の生物学的影響の公式を決定しているのでしょうか。そのために、まず放射能についておさらいしてみます。

代表的な放射線には、α線、β線、γ線の3種類があります。α線はヘリウム原子核、β線は電子、γ線は光子です。不安定な放射性の原子が崩壊し、別の原子になるとき、これらの放射線のどれかを放出します。(ただし、多くの場合、その崩壊した後の原子もまた放射性原子であって、さらに放射線を出して、別の物質へと変換していく。これを、崩壊系列と言います。)

これらの放射線がある物体を通過するとき、その通り道で、物体中の原子から電子を引きはがします(電離)。そうすることで、物体中の分子が破壊され、また別の分子と結合したりする。これが、代表的な放射線が物体に及ぼす主な作用です。

さて、この前提の上で、問題は、この物体が人体(あるいは生命体)の場合、どのように悪影響を及ぼすか、です。それを、ICRPは次のように計算しています。

放射線源が人体の外部にある場合、たとえば医療被曝の場合、Svの計算方法は非常に簡単です。それは、放射線によって、受けた1kgあたりのエネルギー(吸収線量)に、放射線の種類ごとに異なる係数(放射線加重係数)を掛けたものが、Sv(等価線量)となります。

等価線量[Sv]=吸収線量J/kg×放射線加重係数

したがって、Svもまた1kgあたりの単位です。この放射線加重係数が放射線によって異なるのは、電離作用の大きさが各放射線によって異なるからですが、それはICRPによって恣意的に決定されています。

ともあれ、人体全体に一様に被爆することの多い外部被爆の場合は、さほど大きな問題は提起されておりません。最大の争点は内部被爆、すなわち、放射性物質を体内に取り込んだ場合の、Svの計算方法です。ICRPは、この場合も外部被爆の計算方法をそのまま適用します。まず、取り込んだ放射性物質について、それが蓄積される臓器単位で、キログラムあたりの等価線量を計算します(どの放射性物質がどこに蓄積されるかは、あらかじめICRPが、コンピュータ上の人体形状モデルを用いて計算しています)。それに、臓器ごとに臓器あたりの係数を掛けます(臓器荷重係数)。臓器荷重係数は、放射線への感受性(というのはこの場合発癌しやすさのことです)によって、全身の被曝線量を分割する係数のことです。

それを被爆した臓器で全て足しあわせたものが、実効線量となる訳です。

(実効線量 [Sv]) E = Σ(臓器 T の等価線量 [Sv])HT × (臓器 T の組織荷重係数) wT

ただし、内部被爆の場合、外部被爆と根本的に異なることがあります。外部被爆の場合、多くは医療被曝や原爆など、一回きり放射線を浴びる事が多い。それに対して、内部被爆においては、放射性物質が、場合によっては何十年も身体の中 にとどまり続ける事になる。そのため、その期間(大人は50年、子どもは70年)の被曝線量をすべて積分する。これを、預託実効線量といいます。すなわち、摂取時間t0から時間τ経過した時までの、臓器あたりの預託等価線量HT(τ)は、

で表され、したがって預託実効線量は、それを全ての臓器について足し逢わせたもの、すなわち

となるわけです(ICRP4.2.2)

ICRPの被爆モデル (わかりやすいので読んでねバージョン)

いままで、ICRPに基づいて、Sv、すなわち放射能の生物学的影響のモデルを説明してきました。同じような言葉、等価線量とか実効預託線量とか、数式とかが並んで、一見とても複雑で厳密なように見えます。ところが、よくよくかみ砕いてみると、実は非常に単純なモデルなんです。

水がたっぷり入った、1リットルのペットボトルを想像してください。それを60本組み合わせて、60kgの人体の模型を作ります。そのペットボトル人体にビームを当てます。そのときに、各ペットボトルの温度が何度上がったかが、吸収線量です。それに、放射線の種類と、当った場所によって、あらかじめ決められた数字を掛け合わせると、Svという単位が出てくるわけです。

内部被爆の場合も、考え方は一緒です。放射性物質を、いくつかのペットボトルに混ぜて、よく振ります。そして、放射線で上昇したペットボトルごとの温度に、ペットボトルごとの係数と、放射線ごとの係数を掛ければ、Svができあがるのです。β線とγ線は同じ放射線荷重係数なので、ストロンチウムも、カリウムも、セシウムも、みんな同じです。

こうやってペットボトルに当てられた熱量によって、健康被害が測れるとICRPは主張しているわけです。ある一定の高線量以上で、線量に応じて、白内障や脱毛などといった、様々な確定的症状が必ずあらわれる。それとは別に、1Svごとに5%の割合で致死性の発癌が発生します。そして、100mSv以下の低線量被爆においては、急性被爆で見られた多種多様な健康被害はなぜか完全に消えて、発癌率だけが残る。

(公益財団法人原子力安全研究協会運営 緊急被ばく医療研修のホームページ

確率的影響と確定的影響)

そして、100mSv以下では、発癌率の発生割合も、さらに半分になる(リスク低減係数 DDREF)。

つまり、10mSvでの発癌率は、

5÷1000×10÷2=0.025%

ということになります。これに、わずかな遺伝性疾患を加えて、これが低線量における健康被害のすべてであって、それ以外のものは、放射能の影響ではありえない、と主張します。

ECRR もう一つの被曝モデル

今まで仮にICRPの言ってる内容をご存じなかった人は、その「科学」の単純さに拍子抜けされたんじゃないかと思います。このモデルは、人間をペットボトルかドラム缶かと同じものとみなしています。実際、この理論の優れたところは、人間でなくても、ペットボトルやドラム缶や掃除機やストーブに対する「生物学的影響」を導き出せる点です(組織荷重係数の代わりに部品荷重係数を決めてしまえば)。そこでは、人間の細胞のメカニズム、それぞれに異なる化学的特性をもつ放射性物質がどのように細胞に影響を及ぼすか、細胞間のシグナル、組織と組織の影響関係、そうした知識は一切必要ありません。

実際、DNAが遺伝物質であることが科学的に確定したのは1952年、ワトソンとクリックがDNAの二重らせん構造を発見したのが1953年です。それに対し、ICRPがSvを導出する物理学的な理論モデルを提出したのが1950年。その後、分子細胞生物学などの大幅な進化にも関わらず、微妙な変更を除けば、ICRPの被爆モデルは維持されたままです。

ともあれ、このモデルが現実の被曝の健康被害の実態と合致しており、被爆時の現実の健康被害をよく予測できるなら、理論モデルが多少矛盾してても、生物学的に荒唐無稽でも、実用にはさほど問題はない。ところが、先にあげたドイツの原発周辺の白血病でも、セラフィールドやルアーグの再処理工場でも、大気圏核実験でも、イラクでも、もちろんチェルノブイリでも(そして広島・長崎でも)、ICRPのモデルによっては到底説明がつかない健康被害が、非常に数多く報告されている。それに対して、多くの場合、ICRP側は責任ある応答をせず、「科学的に言ってそのようなことはありえない」と、自らの理論の無力さを告白するばかりです。ですが、その「科学」を口実として、各国政府はICRPを論拠に、被害者への賠償を拒否してきた訳です。確かに、そういう意味ではICRPは非常に役に立つ理論です。

それに対して、あらゆる角度から徹底的にICRPを批判しながら、ICRPとは別の被曝モデル・防護モデルを打ち立てようとしているのが、欧州放射線リスク委員会です(以下ECRR)。その市民組織は、欧州議会の緑の党が開催したブリュッセルでの会議において、1997年に設立されました。この組織の目的は、端的にいうと、現在世界中の多くの国において通用してしまっているICRPに代わる、新しい被曝の理論・予測モデルと、放射線防護規準を打ち立てることです。

ECRRが発祥することになったきっかけというのが、欧州原子力共同体指針の問題、とりわけ放射性廃棄物の消費財へのリサイクル利用問題であったこともあって、ECRRのリスクモデルは低線量被曝、とりわけ内部被曝を重視します。結論からいえば、ECRRが提出したリスクモデルは、

- 低線量領域において、癌・白血病・遺伝性疾患以外の、多様な慢性疾患を認める。

- 最近の様々な実証データに基づいて、内部被曝については、発がん率においても、ICRPの500倍~1000倍のリスクを認める。

という特徴があります。

これが、ECRRが過激だと呼ばれるゆえんですが、ECRRに言わせれば、ICRPが内部被曝を極端に過小評価している、という主張になります。ともあれ、これだけの差があれば、ICRPとECRRどちらかが間違っているか、あるいは両方間違っているか、三つの結論のどれかということになります。

本章の残りは、ICRPに対する様々な批判を通じて、被曝の科学的メカニズムについて、現時点で判明していることを解き明かしていきます。その際、ICRP批判については、主にECRRに依拠しますが、他の論者の議論も援用したり、新たな視点を付け加えていくことになります。

方法論の対立、あるいは神話と科学の間

ECRR2010によると、ICRPとの違いは、まず第一に、科学的方法論の違いです。ICRPは演繹的な手法を採用しております。演繹とは、Wikipediaにあるとおり、「一般的・普遍的な前提から、より個別的・特殊的な結論を得る推論方法」のことです。つまり、ICRPは、一般的な原則として、Svで表された実効線量と、人体への被害が比例関係にあるという「普遍的前提」から、「内部被曝」における健康被害を機械的に導き出します。

それに対して、ECRRは、ICRPの手法によって、あまりにも多くの被害者が切り捨てられてきていると批判しています。なぜなら、ICRPのモデルによる健康被害の予測と、実際の予測が大幅に異なるとき、「その健康被害は他の原因によるものである」という結論を自動的に導き出すからです。たとえば、チェルノブイリにおいても、前章でみた多様な健康被害について、「放射能恐怖症」によるストレスが原因であると主張するのです。しかしながら、この推測も、一瞬で論破することが可能です。なぜなら、チェルノブイリでは、人間以外の生命にも深刻な遺伝子異常が発生していますが、「放射能恐怖症」がハツカネズミや小麦など他の生命体に影響を及ぼすことは不可能だからです。

しかしながら、ICRPは様々な内部被曝の事例について、端的に無視するという態度を取っています。じじつ、驚くべき事に、ICRPの2007年勧告を見る限り、チェルノブイリの事例に基づいて、自らの被曝モデルの妥当性を真剣に検討した節が、全くといってよいほど見られません。たとえ、現実にチェルノブイリでの健康被害がごく限られたものであったとしても、それは、おそらくはその時点で過去最大の放射能漏洩事故、とりわけ低線量領域あるいは内部被曝の膨大なサンプルであって、、事例を検討して、自らの「仮説」を実証すべき例のはずです。ICRPが演繹的であるというのは、すなわち、彼らにとって大切なのはモデル自体であって、現実の健康被害の予測と予防には役に立っていないということです。

それに対して、ECRRが採用している手法は「帰納的」である、と彼ら自身は主張しています。帰納的とは、これもWikipediaにあるとおり、「個別的・特殊的な事例から一般的・普遍的な規則・法則を見出そうとする推論方法」です。すなわち、たとえばチェルノブイリ原発事故のあと、現実にあまりにも多様な慢性疾患に苦しんでいる人間が多発しているという事実から出発し、その事実を説明可能なモデルを構築する、というのがECRRの基本的な態度です。

別の見方をすると、ICRPは物理的で、ECRRは生物学的なアプローチであるという言い方もできるでしょう。ICRPは、物理的な単位である吸収線量によって、基本的には健康被害が直線的に発生するという、物理学的(というか即物的な)アプローチを。それに対して、ECRRは、生命については判明していないことが多いという前提に立った上で、放射性物質が人体や細胞内でどのようなメカニズムで働いているのかを、実際の膨大なデータに基づいて仮説をたて、検証していくスタイルを取っています。

ECRRは、内部被曝に関して、ICRPの500倍から1000倍のリスクを主張するため、特に「極端」であると批判されます。しかし、ECRRによれば、主にγ線の外部被曝によるデータを、α線・β線も含む内部被曝に誤って適用しており、それゆえにICRPが内部被曝を極端に過小評価しているということになります。

健康被害は癌だけではない

被曝リスクについて、両者の科学的方法論の違いは、(ICRPでいうところの)低線量領域における被害範囲について、大きな違いとなって表われています。すでに述べたように、ICRPは、100mSv以下の領域では、癌とわずかな遺伝性疾患以外の影響を認めておりません。それに対して、ECRRにおいては、心臓病や出生率低下・その他すべての健康被害が考慮に入れられています。以下は、ECRR2010の第7章に掲載されている表です。

実際、チェルノブイリその他において、癌は典型的な疾患ではなく、全身のありとあらゆる器官に慢性疾患が表われている事は、前章で詳しく見たとおりなので、ここでは繰り返しません。

ここで強調したいことは、高線量被曝においてさえ、癌は決して典型的な被曝症状ではないということです。そのことは、とりわけ広島・長崎のデータについて、そのメカニズムは明らかではないと言いながらも、ICRPもしぶしぶ認めています(ICRP2007年勧告 付属書A)。にもかかわらず、ICRPによれば、なぜか癌以外の典型的な被曝症状は、100mSvまでで消えてしまうことになっています。しかし私が知る限り、ICRPに限らず、高線量では存在を認められている非癌影響が、低線量領域で完全に抑制されるそのメカニズムについて、充分に説明した人はおりません。それは、端的に「存在しない」ことになっているのです。

これは私の個人的な考えですが―つまりデータに即していない可能性を現時点では否定しませんが―、癌以外の「確定的影響」と、癌の「確率的影響」という二分法自体が、相当に恣意的なものではないかと疑念を抱いています。ある一定の線量で確実に表われる被曝症状は、より低い線量では確率的に表われる、と考える方が自然ではないでしょうか。放射線被曝の確定的影響という考え方は、低線量領域における多様な健康被害を排除するために、でっちあげられた概念ではないかということです。

再びチェルノブイリについて

100msv以下の線量では、発癌以外の影響は存在しない、したがって、そのほかの健康被害が実際に発生しても、それは放射能の影響ではない。そのICRPの循環論法がもっともひどい形で適用されたのが、チェルノブイリでした。

チェルノブイリの被害者数について、もっとも健康被害を低く見積もったのは、日本政府ではないかと思います。2011年4月15日、政府官邸は「チェルノブイリ事故との比較」という文書を発表しました(執筆者は長崎大学名誉教授・長瀧重信 日本アイソトープ協会・佐々木康人)。そこでは、原発内で被曝した28名と、小児甲状腺癌で死亡した15名以外は、いかなる健康への影響も認められないとしています。

ここで、文章を注意深く読むならば、一貫して「健康への影響が認められない」という言葉遣いをしており、「健康への影響がない」とは言っていないことに気がつくはずです。つまり、実際にチェルノブイリ以後、健康被害がなかったのではなく、健康被害が仮にあったとしても、それは「原発事故の影響とは私たちは認めない」と―巧みに主語を隠しながら―言っているのです。その論拠となっているのが、「事故後清掃作業に従事した方」24万人の被曝線量が平均(!)100mSvであること(ということは一定以上の人は100mSvを超えてるはずなんですけれど)、周辺住民はそれ以下であるということです。ここに、「放射能が安全である」と主張する「科学者」たちの「演繹的方法」の典型が見いだされます。

ともあれ、ICRP的に言っても、それではさすがに過小評価がすぎます。100mSv以下の、発癌の確率的影響について、まったく記述していないからです。それについて、おそらくICRPの立場に最も忠実なのが、IAEAが主催した2005年の「チェルノブイリ・フォーラム」の発表であって、そこでは、清掃作業従事者(リグビダートル)2200人、高汚染地域居住者27万人のうち1600人の発癌による(将来的な)死亡者を認めています。

それに対して、ECRRのPredicting the global health consequnces of the Chernobyl accident Methodology of the European Committee on Radiation Risk’によれば、ECRRおよび土壌汚染に基づく手法(トンデル)に基づいて、癌だけで49万2000人から140万人、非癌リスクを考慮すると、さらに増えるだろうという結論でした。これは、ニューヨーク科学アカデミーによる’Chernobyl: Consequences of the Catastrophe for People and the Environment’の98万人という値と、おおむね一致しています。もちろん、非癌リスクについては、ここには含まれていません。

統計の罠

今回の東電原発事故も含めて、なぜ放射能については安全側と危険側で、ここまで被害の見積りが非常に大きいのか。そこには、様々な要因がありますが、本節では、もう一つ、非常に見逃されている論点を提供したいと思います。

チェルノブイリにおいて、現地の医師や支援団体など、あるいはウクライナなどの現地政府も然りですが、直接現場を見ている人間の論文・レポートは、放射能の被害を非常に大きく見積もる傾向があります。それに対して、ICRPやIAEAなど、国際原子力共同体の機関は、そうした現場の報告を、疫学的な厳密さに欠けるものとして排除する傾向にあります。(しかしその一方で、ICRPの2007年勧告が引用する報告書や論文の大部分は、ICRPなどの機関によるものか、その関係者の論文である事がECRRから批判されています)。それに対して、ECRRは、「ピア・レビュー審査付き学術誌に発表された研究の結果だけでなく、審査には廻されていない報告書類、書籍、そして論文が与えている結果についても併せて考慮に入れています。

この、ICRPとECRRのアプローチの差によって、なぜ被害の見積りが大きく異なるのか。それは、そもそも「統計」の取り方に気をつけないと、被曝を過小評価してしまうからです。そもそも、被曝が原因であると思われる健康被害に対して、特定の病気の罹患率によって測ることが不適切です。

なぜなら、人工の放射性物質の大部分は、もともと地球上に存在しない物質だからです。核爆弾の爆発や核施設の事故が発生するまで、それらを生命体が取り込んだことは、38億年の生命の歴史上、一度たりともなかったと言っても、決して過言ではないでしょう。そうした異物が人体に入ったとき、細胞や組織がどのように反応するか、その生命自身も含めて、誰も知らない、全く未知の領域なのです。したがって、放射性物質に対する生体の反応の多くが、既存の病名にまったく当てはまらないのは当然です。実際、広島・長崎の報告書、チェルノブイリのレポートなどを見ると、今まで見た事も聞いた事もないような、不可解な症状が多発している状況がわかります。たとえば、母乳を出す70歳の女性についての症例を、どうやって統計化すればよいのでしょうか。

ところが、そうした多様な症状を、ある特定の、とりわけ既存の病名で統計化してしまうなら、その基準に当てはまらない不可解かつ診断不可能な症例は、すべて不可視のものとされてしまいます。それゆえ、現場を知らずに統計データを見せられた人間は、科学者も含め、必然的に被曝症状を過小評価することになる。ところが、現場にいた人間にとっては、その診断できない「不可解」な事例の数々こそが、放射能の影響である証拠だという確信を抱かせることになります。

もちろん、ここで私は、全ての統計データを否定する意図がある訳ではありません。ただ、統計の取り方によって、被害を過小評価されてしまうということを、指摘したいのです。個々人の生にとって重要な事は、個々の病名ではなく、健康状態全体のクオリティではないでしょうか。そうすると被曝の実態を見積もるためには、病名ではなく、吐き気などの身体症状・自覚症状をベースとして、トータルの健康状態を測る統計手法を採用する必要があるでしょう。

放射線荷重係数を再考する

ここからは、帰納的にECRRが導き出した内部被曝のリスク、すなわちICRPの500倍~1000倍の大きさについて、説明しうるメカニズムを中心に説き明かしていきます。それは別の言い方をすれば、ICRPがどのようにして、内部被曝を極端に過小評価したのか、という話です。

まず、被曝のメカニズムについておさらいします。α線・β線・γ線などは、「電離放射線」と呼ばれています。α線とβ線は、電荷を帯びているため、それが飛ぶ過程で周囲の原子から電子を引きはがす、すなわちイオン化します。

(産業医科大学医学部「放射線学入門」より電離作用の図)

矢ヶ崎克馬氏の「内部被曝の考察」によると、α線は飛程が40μmで、その間に420万電子ボルトすべてを失うため、10万個の分子がイオン化され、結合していた原子同士が切断されます。ちなみに、β線の体内での飛程はCs137の場合で1.6mm程度、ECRR2010によれば、それが65000個の原子を電離します。そして、イオン化された原子から飛び出した電子が、さらに周辺の原子を電離する。その連鎖反応が発生します。

電離作用によって、細胞は二種類の様式によって傷つきます。一つは、DNAなど、細胞を構成する主要な分子が直接破壊される場合。もう一つは、イオン化した分子(活性酸素など)によって、間接的に重要な分子が電離される場合。いずれにしても、単位面積あたりの電離作用の密度が高ければ、細胞に対するダメージは大きくなります。これは、DNAに関する直接のダメージの場合、非常に重要な論点です。というのは、DNAは二重らせん構造をもっていて、その一本の鎖が切断されても、正常に修復することができる。ところが、二重に切断されてしまった場合、修復は不可能となるため、異常な修復を行うか、細胞死に至るか、どちらかしかなくなるからです。

また、ターゲットとなる分子がDNAでなくてもやはり、電離密度が高い方が危険である事は、矢ヶ崎氏がだした上の図からもわかります。電離密度が薄い場合、分子が切断されても、再度正しく再結合する可能性が高い。それに対して電離密度が高い場合、周囲にイオン化した分子が複数存在するため、誤って再結合をする可能性が非常に高くなります。

ICRPも、細胞に対する電離密度の高さ(≒単位質量あたりの吸収線量)が生物学的影響に影響を及ぼす事を知っており、それがα線の放射線荷重係数20の根拠となっています。

ここまでは、α線とβ線の話をしてきました。α線とβ線は、被曝の影響は体表でとどまるため、外部被曝ではほとんど問題になりませんが、内部被曝の場合では、体内の局所に集中的に被曝させることになるわけです。では、γ線ではどうなるのでしょうか?

γ線が細胞に及ぼす作用も、同じく電離作用です。ところが、γ線は光子のため、電荷をもっておらず、飛程の周辺の分子を直接電離することはできません。γ線が原子と相互作用を行い、電離させるのは、三つの形態があります。

①光電効果 γ線が軌道電子と衝突して、そのエネルギーをすべて与える場合

②コンプトン散乱 γ線が軌道電子とぶつかって散乱する場合

③電子対生成 γ線が電界に入るときに電子と陽電子の対を生成する。

さて、γ線の放射線荷重係数は、β線と同じ、1ということになっています。その根拠は、結局のところ、γ線が電子(すなわちβ線)を生成することによって電離させるため、両者を同一視してもよい、という考えのようです。しかし、γ線の被曝とβ線の被曝で電離密度が同じであるのは、光電効果が支配的な場合のみのはずです。その場合、光子はそのエネルギーを1個の電子にすべて与えるからです。

ともあれ、放射線荷重係数の妥当性についてずっと調べていたのですが、おそらく正しい回答を出しているのが、さつきのブログ「科学と認識」の「内部被曝について考える(その1の補足:コンプトン散乱について)」です。さつきさんによれば、人体を構成する軽元素の場合、コンプトン散乱が支配的であって、光電効果は無視できる頻度でしか発生しないことを示しています。

すなわち、「人体に進入した一つのγ線光子は、コンプトン散乱を繰り返しながらそのエネルギーを次第に減じ、やがて人体に吸収されてしまう」、これがγ線による被曝の様相なのです。ならば、非常に素朴に考えて、概ね人体内でのコンプトン散乱の平均回数分、γ線による電離密度はβ線のそれよりも低いということになるでしょう。言い換えれば、コンプトン散乱の回数が仮に平均4回だとするならば、γ線はβ線の4倍リスクが低い事になる。(実際には、β線はエネルギーが低いほど、電離密度が高くなるため、単純計算はできません)。しかし、実効線量は主に外部被曝、すなわちγ線を基準に構成されているため、γ線の放射線荷重係数が1とするならば、β線の放射線荷重係数は4、α線は80としなければならないことになる。

また、さつきさんは、α線について、質量がもつエネルギーが換算に入れられていないことを問題視しておりますが、その点についても、私は同様の疑問をもっております。

私は、ここで非常に粗雑な議論をしているため、正しい放射線荷重係数については、専門家による厳密な計算が必要となってくるでしょう。しかし、γ線の被曝についてコンプトン散乱が支配的である限り、現在の放射線荷重係数について、見直しが必要であることは確かだと思われます。

吸収線量の詐術

さて、おさらいになりますが、Svは、吸収線量に放射線荷重係数と臓器荷重係数をかけたものです。放射線荷重係数の問題点については、すでに述べました。臓器荷重係数も問題がある可能性がありますが、今回はおいておきます。しかし、ICRPが内部被曝を過小評価しているとすれば、その本丸は、Svの本質である「吸収線量」という概念そのものにある、そこは反対派の衆目が一致するところです。

吸収線量とは、単位質量あたり物質が吸収するエネルギー量のことです。そのように定義すると、先ほど述べた、生物学的影響の強度を規定する電離密度と、非常に近い概念であるように思われます。事実、細胞一つあたりの吸収線量を考えるならば、それは電離密度と比例関係にあるはずです。

しかし、ここに呆れるほど単純かつ狡猾な数字のトリックがあります。というのは、吸収線量Gyは、つねに1kgあたりの熱量であって、したがってGyを元に構成されているSvもまた、1kgあたりの単位だからです。

1kgというのが、どれほどの単位なのか、少し考えてみましょう。人間の身体は60兆個の細胞で構成されています。人体を60kgとすると、1kgには1兆個の細胞が存在していることになります。外部被曝の場合には、組織あるいは人体全体を、γ線によって均質に被曝させるため、1kgあたりの熱量という巨視的な単位で測定することには、概ね問題はありません。その場合、電離作用も均質に分散しているため、個々の細胞が修復することも容易です。

ところが、内部被曝の場合、α線なら数十μm、β線ならわずか1mm強の周辺を集中的に被曝させ、何万個もの分子を切断します。すなわち、電離密度が非常に高い細胞が、局所的に発生するのです。同じ電離エネルギーを外部から均質的に受けた場合と比較すると、α線による内部被曝では、局所的な電離エネルギー密度は、10億倍も異なるのです。(それゆえ矢ヶ崎さんは、内部被曝においては低線量という言葉を使用するのは不適切であると述べているそうです)。ところが、吸収線量J/kgを使用する限り、この10億倍の差、被曝の不均質性は、ほとんど存在しないものとなってしまうのです(放射線荷重係数20で補正できる差はわずかです)。

均質な外部被曝と、不均質な内部被曝を、1kgあたりという超巨視的な単位で平均化するというのが、どれぐらいの暴挙なのか、少し比喩で考えてみましょう。

それは例えば、同じエネルギーを吸収するからと言って、石炭で暖を取るのと、その石炭を飲み込むのと、まったく同じ人体の影響である、と言うのに等しいでしょう。

あるいは、同じ1kgの力を受けるのでも、薄い段ボール紙が身体全体の上に乗るのと、針で刺されるのと、同じ事であると言っているのに等しいのではないでしょうか。

ホットパーティクル

さて、ICRPの被曝モデルが、内部被曝において適用不可能なのは、さらに二つの理由があります。

まず第一に、放射性物質の化学的性質、すなわち個々の核種が、細胞の中でどのように振る舞うのかをほとんど考慮していません。とりわけ、ECRR2010によると、ストロンチウムやウラン・プルトニウムなどはDNAと結合することが知られており、じっさいリン酸ストロンチウム共沈殿物は、遺伝子研究において溶液からDNA を除く方法の一つです。DNAと結合した放射性物質が崩壊し、α線やβ線を出したとき、それがどれほどDNAにダメージを与えるのか、想像するまでもないでしょう。しかし、ICRPのリスクモデルは、こうした放射性物質の細胞内での微視的な振る舞いについて、一切考慮に入れておりません。

第二に、核爆発や原子力施設から放出された放射性物質は、集まって不溶性の微粒子を構成する事があります。大きさは1μm以下から数十μmまで様々ですが、その中に多数の放射性原子を含んでおり、それが呼吸・食物体内に入ると、大きさによっては肺や腸から吸収されて血液・リンパ液に乗って体内を循環し、親和性が高い組織に定着・停留します。そこで放射性物質は、局所的かつ継続的に、周辺の細胞を被曝させるのです。これを、ホットパーティクルと呼びます。

上の写真は、ECRR2003の表紙を飾ったものですが、プルトニウムのホットパーティクルが肺の細胞を侵す様子です。ホットパーティクルの周辺の細胞は、局所的かつ慢性的にに高線量被曝をすることを考えると、確定的影響と呼ばれる癌以外の多様な急性症状が、局所的にホットパーティクルによる内部被曝で発生すると考えても、おかしくありません。

そして、原子力安全派の科学者たちが一様に口をつぐんでいることですが、福島第一原発の事故の主たる放射性物質は、ホットパーティクルを構成していることが、実証されています。この点については、後で詳細に述べるとして、今はホットパーティクルの危険性について、理論的に見ていくことにしましょう。

皆さんはおそらく、科学者たちが「人間は3600BqものK-40を抱えているのに、原発事故程度の被曝を心配する必要がない」と言っているのを聞いた事があると思います。しかし、たとえ同じ線量であってもK40という自然放射能による被曝は、ホットパーティクルによる被曝とは全く様相が異なり、危険度が桁違いに小さい。まず、カリウムというのが、細胞内液を構成している、人間にとって必須の元素であることはご存じだと思います。細胞内液ということは、全身のあらゆるところに、カリウムが存在しているということです。そして、K-40は、カリウム全体の0.0017%を構成しており、その中に均等に混じっている。したがってK-40のβ崩壊に伴う被曝もまた、全身で完璧にランダムで均質なはずです。言い換えれば、K-40による被曝は、γ線による外部被曝に準じるものとみなすことができる。ついでに指摘すれば、体内におけるカリウムの濃度はホメオスタシスを通じて一定に保たれるため、カリウムに富んだバナナをどか食いしても、体内にK40が蓄積されることはありません。

ところが、そのような均質な被曝と、原発由来のホットパーティクルによる局所的な被曝とが、Svで換算してしまえば、kg単位(すなわち細胞一兆個あたり)の被曝へと平均化され、完全に同質のものとみなされる。そして、「同じシーベルトなら、自然放射線も人工放射線も同じ健康被害である」という言説が産み出される。さらにそこから、「自然放射線では健康被害がないのだから、現に発生している健康被害は、原発から放出された放射性物質が原因とは認められない」という「科学的言説」が産み出される。

しかし、これが科学的に言って、どれほどおかしな話であるのか、また別の比喩で考えてみましょう。

人口一千万人の都市で、全員が1人あたり1kgの力で、何か見えない超自然的な力によって、毎日殴られているとします。赤ちゃんはちょっと泣くかもしれませんが、たいていの人は「あれ、なんかモノが当ったかな?」ぐらいに思って、滞りなく生活しています。

この都市で、人口1000万人の都市のうち1万人だけ、突然、見えない超自然的力によって、1000kgの力で殴られたとすればどうでしょうか?その大部分は、おそらく即死するのではないでしょうか。そして、ニュースで取り上げられ、恐るべき都市伝説が生まれ、場合によっては都市全体がパニックに陥るかもしれません。

それでは、人口1000万人のうち、1万人が、100kgの力で1日10回、毎日殴られたとすればどうでしょうか?おそらく、ほとんどの人は死にませんが、一部の人は不可解な傷みから寝込んだり、あるいはストレスを抱えたりして、場合に寄っては寝込んだり、入院したり、社会機能を果たせなくなるのではないでしょうか。その社会的負担は、もしかしたら、全員即死するより大きいかもしれません。

さて、1万人が100kgの力で殴られ続ける世界で、この超自然的な力が社会的な大問題になったとしましょう。そこで、突然、どこかから「超自然的力の科学」を名乗る国際機関がやってきて、その社会的ダメージを測るSD(Social Damage)とかって単位を提案します、その国際機関は、SDを、1000万人あたりの力の大きさ(kg)で定義します。そして、その機関の科学者は言うのです。

「10000人が100kgで10回殴られた事例は、科学的に言えば、たったの10000000SDである。つまり、1人あたり1kgの力で殴られているのとまったく同じダメージであって、社会的影響力は事実上皆無である。それゆえ死んだ人は、超自然的力によるものではなく、超自然的力に対する恐怖症のストレスによって死んだのだ。」

さて、この話を信じる人がいるでしょうか。少なくとも、被害者の家族にはいなさそうです。それどころか、人は、訳の分からない超自然的力について、訳のわからない詭弁で、問題はないと言い立てるおかしな国際機関との裏の関係について、疑いはじめるかもしれません。

ICRPによるSvの定義は、上のSDとどのように違っていて、どのように同じなのでしょうか。どうして人は、ICRPについては信じてしまうのでしょうか。その答えは、私は今のところ持ち合わせておりません。

セカンド・イベント仮説

ECRR2010は、セカンド・イベント仮説というものを提唱しています。一般にはあまり知られていませんが、ホットパーティクルの危険性という観点から極めて重要であり、かつかなり説得力のある議論のように思われるため、紹介いたします。

これまで、放射性物質の細胞への影響について、主に物理的な視点から語ってきましたが、実際には、細胞周期によっても、その放射線への感受性は大きく異なってきます。

生きている有機体の細胞のほとんどは、G0と呼ばれる非複製モードにあります。そのとき、通常の生命活動のために、組織に貢献しており、臓器の成長や損傷・老化などのために必要であるという信号がない限り、複製を行う必要がありません。

さて、細胞が非複製モードから動き出すための信号を受け取ると、DNA修復と複製の周期を開始します。すなわち、細胞の状態は、G0→G1→S→G2→Mという、10-15時間かかるシークエンスをたどります。

重要なことは、この細胞周期によって、放射線への感受性が大幅に異なるということです。G0状態にある細胞は、放射線に対する感受性が非常に低い。それに対して、複製シークエンスのいくつかの点においては、放射線に対する感受性は極めて高い。これは、DNAの構造を考えれば、容易に理解できます。DNAは通常、二重らせん構造のため、その一本が途切れても修復可能です。しかし、複製過程において、鎖が一本だけの場合、それは放射線二対して、格段に脆弱になるでしょう。実際、増殖する(癌)細胞と、しない細胞との感受性の差こそが、癌の放射線治療に使用されているわけです。

さて、みなさんは、「DNAの傷は、二重らせん構造によって修復可能だから、多少の被曝は健康上問題がない」と科学者が解説しているのを、耳にした事があると思います。確かに、放射線によって傷つけられたDNAは修復可能です。しかしそれは、放射線がDNAに与えたダメージがトリガーとなって、DNA複製シークエンスが開始されるということを意味している。つまり、G0状態の細胞が放射線によってダメージを受けると、その細胞は、一時的に、放射線に対する感受性が高い状態に移行するのです。そのときに、細胞が二度目の被曝を受けるとどうなるのかが問題なのです。

このような状況は、通常の外部被曝の場合は、ほとんど心配する必要はありません。なぜなら、それは全身に均質に被曝させるため、細胞レベルで見れば、二度目の被曝をする可能性は無視できるからです。もちろん、体内に均質に存在しているK-40の場合も、このセカンドイベントを受ける可能性は同様に低い。ところが、内部被曝の場合、セカンド・イベントが問題になる状況が二つあります。一つは、放射性物質の系列的な崩壊です。たとえば、DNAに結合したSr-90の崩壊に引き続き、半減期64時間のY-90が崩壊する場合、一定確率で、誘導された修復過程の細胞をヒットすることができます。

もう一つは、ホットパーティクルです。α線核種のホットパーティクルでは一日に数百発、β線核種のホットパーティクルだと、一日に数十万発ものβ線を放出する。その場合、ダメージを直接受けた細胞が修復できないどころか、細胞死あるいは変性する可能性は、同じ線量の外部被曝と比較して、文字通り桁違いになるはずです。

さらに、これは私の個人的な推測の域を出ませんが(間違ってたらごめんなさい)、局所的な被曝による細胞死は、組織レベルでの修復を必要とするため、おそらく周辺の細胞をも複製シークエンスへと導くはずです。その細胞に対して、さらなる被曝が発生した場合、何が起こるのでしょうか。

ともあれ、セカンド・イベント仮説も含め、ホットパーティクルの生体内での振る舞いや細胞の応答は、充分に解明されていない領域です。しかし、それが外部被曝とはまったく異なる様相を呈していることだけは、確かでしょう。

ゲノム不安定性とバイスタンダー効果

従来、放射線による健康被害(すなわち発癌)は、DNAという(比較的小さな)ターゲットが傷つけられることによって発生する、と考えられてきました。それが、被曝の確率的影響というICRPの考え方を支持する土台となってきたのです。しかし、近年、α線などの放射線を直接細胞核あるいは細胞質に狙いうちする実験が可能になり、外部被曝の場合からの推測ではなく、内部被曝の状況を実験的に再現し、直接解析できるようになってきたのです。

そこで発見されたのが、ゲノム不安定性とバイスタンダー効果という新たな現象でした。この二つが発見されたことによって、従来の被曝に関する理論、その大前提が覆されてきています。

ゲノム不安定性とは、被曝した細胞およびその子孫が、かなりの時間が経過した後に、遺伝子異常が起こる現象です(ゲノムとは人間の全遺伝子情報のことを通常意味します)。重要なことは、細胞核にたいする直接の放射線のヒットだけではなく、細胞質をヒットした場合でも、ゲノム不安定性という現象が見いだせるということです。すなわち、α線・β線核種による内部被曝による放射線は、確実に飛程の周辺の細胞を傷つけ、将来的な細胞の変異を引き起こす可能性があるということを意味しています。

さらに重要なのは、バイスタンダー効果です。コロンビア大学のHeiらのグループは、細胞に狙いを定めてα線を照射する実験を行いました(以下、放射線医学総合研究所「マイクロビームによる放射線生物影響研究」)

100%の細胞の細胞核にα線を当てたとき、ほとんどの細胞に遺伝子異常が見られました(下図右上)。10%の細胞の細胞核にα粒子を照射した場合(下の図の左下)、全体の半分の染色体に異常が見られたのです。そして、細胞間のコミュニケーションを薬剤を使って遮断した結果(右下)、有意に周囲の細胞の変異は抑制されました。このことは、なんらかの細胞間のコミュニケーションによって、直接被曝していない細胞にも、異常が発生することを示しています。これを、バイスタンダー効果と言います。

さらに興味深いのは、細胞核ではなく細胞質にα粒子を照射した場合でも、ヒットした細胞および周囲の細胞に染色体異常が見られたということです。

バイスタンダー効果の発見がもたらしたインパクトについて、整理してみます。

- 低線量被曝における(発癌のみの)確率的影響という、ICRPの大前提が覆された。すなわち、放射線が細胞核をヒットしなくても、ヒットされた細胞および周囲の細胞が、細胞死に至ったり、変性したりすることが明らかになった。言い換えれば、α線核種やβ線核種による内部被曝の場合、多かれ少なかれ、人体に確実にダメージを与えることが確認された。

- 被曝の影響が、未だ未解明の細胞間のシグナルを通じて、周囲の細胞に伝搬することが明らかになった。これは、被曝のメカニズムが、細胞同士が構成する「社会」とも深く関わり合う複雑な様相を示しており、ICRPが想定していない膨大な未解明の領域があることを示した。

- 線量に応じて直線的に発癌率が上がるという、ICRPの直線しきい値なしモデルが、メカニズムによって否定された。なぜなら、線量が高くなるほど細胞死に至る可能性が高い訳ですが、細胞死の場合よりも、変性した場合の方が、バイスタンダー効果(すなわち周囲の細胞への影響)は高くなるから。

- バイスタンダー効果を考慮に入れた場合、局所的に多数の細胞を被曝させるホットパーティクルの危険性が示唆された。実際、マウスの細胞を培養してクラスターを作り、トリチウムを照射した実験では、均一に照射した場合はバイスタンダー効果は確認出来なかったが、不均一に照射した場合(すなわちホットパーティクルによる被曝に近い状況では)バイスタンダー効果が確認出来た(Evidence for Pronounced Bystander Effects Caused by Nonuniform Distributions of Radioactivity using a Novel Three-Dimensional Tissue Culture Model)

バイスタンダー効果とホットパーティクルの関係という最後の論点については、少しわかりにくいと思われるので、補足しておきます。先に言及した、原子力委員会委員長代理の松原純子は次のような主旨の発言をしていたそうです。

「たとえ細胞レベルでこのような現象が起きても、個体の放射線に対する反応には、障害があっても必ずそれを修復する作用があるはずだ。発がんまでのプロセスにおいて働くさまざまな防御機構が現実には介在する」と(CNIC 連載・低線量放射線の影響をめぐって(その1))。

ちなみに、ごく最近、生体レベルでも、バイスタンダー効果によるネガティブな影響があることは実証されていますが、(Microbeam Irradiation of the C. elegans Nematode)、それは置いておきましょう。松原純子が言うように、確かに、細胞間のコミュニケーションによって、遺伝子を安定化させる機構は存在するようです(Gofman Confirmation that Ionizing Radiation Can Induce Genomic Instability:What is Genomic Instability, and Why Is It So Important?)。つまり、正常な細胞同士のコミュニケーションによって、突然変異を起こした細胞が複製されないように抑制します。しかし、その近傍の全ての細胞が被曝して変異してしまったらどうでしょうか?そのような出来事にさえ、抑制するメカニズムが、生体には備わっているのでしょうか?

私は残念ながら答えを知りませんが(どなたか知っていれば教えて下さい)、進化論的に推測するなら、おそらく答えは否でしょう。なぜなら、そもそも人間が原子力という禁断の火を使い始めるまでは、局所的に多数の細胞が被曝するような事態は地球上では存在しえず、したがって生命がその出来事に適応する必要がなかったからです。

人工放射性物質と自然放射性物質、その唯一かつ決定的な違い

話を元に戻しましょう。本章の最初で私は次のような意味のことを述べました。「科学的に言ってこのような健康被害はありえない」という安全派科学者たちの最大の論拠は、自然放射線と人工放射線の同一性であると。すなわち、自然の放射性物質から私たちはこれだけ被曝している、それにも関わらず健康被害は表われていない。だからこの健康被害は、人工放射性物質に由来するものではありえない、と。

事実、つい先だっても(2013/11/19)、大阪大学の菊池誠氏がTwitterで次のような発言をしていました。

@buvery @yard_1957 もうさ、放射性セシウムの挙動なんて放射性カリウムとほとんど同じなんだから、放射性カリウムで問題起きてないなら放射性セシウムでも起きないのよ。少なくとも、放射性カリウムより充分少ないうちは

本当に放射性セシウムと放射性カリウムの生体内での挙動が同じなら、生物学的半減期の100日と30日の違いはなんなんだ、と私は思うわけですが、それはおいておきましょう。確かに、それぞれの核種の細胞内での振る舞いの違いやエネルギーの強さを捨象するならば、一発ずつのα線やβ線には、人工放射性物質由来でも、自然放射線物質由来でも、なんの違いもありません。

ただ人工放射性物質と自然放射性物質の唯一の違い、それは人工放射性物質のみがホットパーティクルを構成できる、ということです。逆に言えば、自然放射性物質はホットパーティクルを形成できない。これだけが、人工放射性物質と自然放射性物質の本質的な差異であり、かつ外部被曝や自然放射性物質では発生しない様々な健康被害を説明しうる唯一のポイントです。

なぜ、自然放射性物質は、ホットパーティクルを形成できないのか。高校レベルの理科の知識があれば、簡単に推測できることです。なぜなら自然界において、同位体は、その元素全体の中に、一定の割合でもって均質に混じっているからです。もちろん、放射性同位体の場合は、崩壊によって低減していきますが、その逆のプロセス、放射性物質のみが固まって発生・存在する、ということは、ほぼ地球上ではありえません。

もちろん、これは非常に簡単な推論でしかないのですが、なぜか見過ごされている論点のようです。ただ一人、全く同じ議論をしているのが、先ほど放射性荷重係数の件で紹介した「さつきのブログ:科学と認識」です。さつきさん(本職の物理学者のようです)が、「天然放射能と人工放射能は違う」という記事で、はるかに精緻に議論しているので紹介したいと思います。

まず、天然に普通に存在する物質で質量あたりの放射能がもっとも高いのは閃ウラン鉱(UO2)だけれど、その直径1μm、比重10の閃ウラン鉱粒子の放射能を計算すると、8.26E-7 Bqという値になってしまって、とてもホットパーティクルとは呼べません。充分に放射能が高いほど大きな粒子になると、自己遮蔽効果(放射性粒子が内側から出す自分の放射線を遮ってしまう)が働き、かつ体内に吸収・定着されるほどには小さくなくなってしまうため、やはりホットパーティクルにはなりえない。

また、放射能が高い物質ほど、存在比が小さく、さらに半減期も短いため、濃縮する時間もない。放射能と存在比の関係をプロットしたのが下のグラフですが(天然放射能と人工放射能は違う(その3:まとめ))、存在比(縦軸)と放射能(横軸)の両方で、ホットパーティクルを形成しうるほど充分に高い数字を表しているのは、人工放射性物質のみです。

さつきさんは次のように語っていますが、私はこの言葉に100%同意します。

天然の環境では、ホットパーティクルは生まれ得ない。この点が、天然放射能と人工放射能の決定的な違いであり、ホットパーティクルは、生命にとっては未知の物質と考えて良い。また、天然の放射能と人工の放射能のこれ以外の差異は、おそらく何もない。

ICRP元科学幹事 ジャック・バランタインの証言

さて、本章で言い残したことはたくさんあります。とりわけ、ICRPについては、他にも臓器荷重係数に関する疑問だったり(心臓の臓器荷重係数について調べてみてください)、ICRPの元になる広島・長崎のデータに関する数々の疑惑だったり(非被爆者=参照群として黒い雨に打たれた爆心地周辺の人が選ばれた)、ほんとは100msvで発癌率1%だったはずの係数を適当に半分にしてみたりだとか、数え切れないぐらいの争点がありますが、すでに長すぎる本稿では割愛します。

ただ本章では、「人工放射性物質は自然放射性物質は同じだから、(あるいは外部被曝と内部被曝は同じだから)、福島第一原発の事故で健康被害が発生するはずはない」という、耳にタコができるほど繰り返された自称「科学者」の言説を、実証データおよび理論の両方から、科学的に論駁することに注力してきました。その点からすると、ICRPの2007年勧告の編集長であり、ICRPの元科学幹事(事実上ICRPトップ)であるジャック・バランタインと、セカンド・イベント理論の提唱者でECRRの現科学幹事であるクリストファー・バズビー氏の2009年の対談は、非常に興味深いものがあります(Transcript of converstions with ICRP)。

冒頭の対話はこんな感じです

バズビー 科学者として私たちは全ての情報を見なければならないのに、ICRPに反証したり、あなたがたのリスク水準が間違ってることを証明する沢山の論文を引用しなかった。なぜですか?

バランタイン その質問は、私をちょっと難しいポジションに置かせますね、もちろん、というのは、私はあなたに賛成しがちだからですが―私たちはあなた方に賛成してない限り、なぜ賛成しないのか、あなたがたの論文を引用すべきだった。

[中略]

もしあなたがICRPの科学幹事を捕まえて、そいつの背中にあるボタンを押したら、そいつは言うべきだと想定されてることを言うでしょう。でも私はもう引退したから言いたい事が言えるんです。

ここでバランタインは非常に興味深いことを言っています。ICRPの科学幹事とはどのようなことを言うべきだと想定されていて、そのボタンを押すのは誰なのでしょうか?これは、ICRPが単なる中立的な科学者の共同体ではないことを示唆しています。が、私はさしあたってその問題には興味がないので、バランタインが「ICRPの科学幹事として言っちゃいけなかったこと」について確認しましょう。

バズビー [チェルノブイリ後の小児白血病のケースについて]5カ国の5グループが別のジャーナルに出した論文で、マイクロシーベルトレベルの被曝線量と計算結果されるのに、統計的に有意な結果[小児白血病の増加]が見られた。それをあなたはどうやって説明しますか?

バランタイン 私は説明できません。でも、あなた方が十分な説明ができてるとも思っていません。正直に言って、あなたが正しいって事を、私に説得できるとも思ってません。テクニカルな議論があるんです。レポートをお互いに送って少しずつ、包括的に事を進めるべきでしょう。ICRPとECRRが議論を続けるのが賢いやり方ってものじゃないでしょうか。

この発言は、バランタインの立場を端的に表明しています。ECRRには納得していない、しかし、ICRPによってはチェルノブイリの結果を説明できない、と。バズビーは、ここで単刀直入に質問します。

バズビー あなたに訊くように頼まれた質問があります。「各国政府によって使用されているICRPモデルは、発癌率の観点から、原発事故の結果を予測するために使えると思いますか?」

バランタイン 基本的には「ノー」です。なぜなら、1桁の大きさの不確実性があるからです。あなたは二桁と言ってますが、もし一桁だとしても、予測には役に立たないでしょう。

[中略 バランタインは、ECRRは実行するにはあまりにもお金がかかりすぎるから認められないという主旨の発言]

バズビー 私たちは不確実性について話してるんじゃなくて、内部被曝の場合に吸収線量を使用することの不可能性について話してるんですが。

バランタイン ICRPの立場は、大きな不確実性があるにも関わらず、それを使用できるというものです。

バズビー どれぐらいの大きさですか?

バランタイン 二桁は非常に大きな不確実性と言えるでしょう。

バズビー では、ある内部被曝においては、二桁の間違いがありうる―そう私たちは同意したということですね?

バランタイン (笑)あなたが家に帰って「ジャックが私に同意してくれた!」って言うのは嫌ですけどね。

バズビー でも答えが欲しいんです。

バランタイン じゃあ答えは、「私はあなたに同意しない」ってことになりますね(笑)。

この対談を受けて、ECRR2010では「バランタインが、内部被曝について2桁の不確実性を認めた」という主旨の事を書いてますが、バランタインはきっと嫌な顔をしていることでしょう。しかし、東電原発事故で健康被害が発生しえないという論拠にICRPを出す日本の科学者たちに対しても、彼は同じぐらい苦々しい思いをしているかもしれません(笑)。

ともあれ、内部被曝にICRPモデルは事実上適用できない、ということが、何らかの理由によって「ICRP幹事としては言ってはいけなかったこと」であるというのは、確実なことでしょう。その理由については、読者のみなさんがそれぞれ考えていただければと思います。

福島第一原発由来のセシウム・ホットパーティクルが発見された

ここまで、本章では主にホットパーティクルの危険性について議論してきました。もう一度まとめると、

- 放射性微粒子による内部被曝で問題になるα線とβ線について、ICRPは放射線荷重係数において過小見積もりしている可能性が高い。

- ホットパーティクルによる細胞群の局所的な被曝は、1kgという巨視的な単位で平均化された吸収線量で測ることができない。

- ホットパーティクルによる局所的な細胞群の高線量被曝は、発癌以外のあらゆる急性被曝症状を引き起こす可能性がある。

- ホットパーティクルによる局所的な被曝は、電離密度の高さによって、DNAの二重鎖切断など、細胞に対する重大なダメージをもたらす可能性が高い。

- ホットパーティクルによる細胞の継続的な被曝は、被曝によって細胞が複製モードに入るため、放射線に対する細胞の感受性を高める(セカンド・イベント理論)。

- バイスタンダー効果およびゲノム不安定性は、ホットパーティクルによって集中的に被曝した細胞群の危険性を高める可能性が高い。

- 人工放射性物質のみが、ホットパーティクルを形成できる。

もし、上の議論が大筋において正しいのだとすれば、東京電力原発事故の健康被害を推測するためには、ホットパーティクルこそが最も重要なファクターになるはずです。すなわち、そもそも福島第一原発からホットパーティクルが放出されたのか否か、そしてもし放出されたのだとすれば、それはどの程度の量で、どこに降りそそぎどのような科学的・物質科学的性質を持っているのか、そうした諸々のことが大切になってくるはずです。

この論点について、「放射能が安全である」と主張する論者の大部分は、どうやら非常に楽観的な見通しを立てていたようです。おそらくその理由は、福島第一原発からはプルトニウムやウランなどの重元素はほとんど放出されず、主に放射性降下物はI-131とCs-134、Cs-137などが主体となっていたからです。元素で言えば、とりわけ今回の事故で(少なくとも土壌汚染で)中心になるのが、半減期30年のCs-137であるということは、確実です。そして、セシウムは一般に水に対して可溶性があるため、ホットパーティクルを形成するとは考えにくいとの発想のようです。

ここで、もはや「科学者」たちをあげつらうのは、ちょっとだけ良心が引けるのですが(嘘です、実はぜんぜん引けていません(笑))、セシウムの塊とカリウムの違いについて指摘した、科学コミュニケーション論が専門の林衛氏に対して、「セシウム・ホットパーティクル」説を珍説としてTwitterで嘲笑していたのが、理論物理学者の野尻美保子氏たちでした(Togetter 珍説出現、「セシウムホットパーティクル説」って?)。

セシウムがどのような分子で放出されたかわからないのに、ホットパーティクルの可能性を頭から否定するのは科学的な態度とは言えないと思いますが、そのような論駁は多少後出しじゃんけんてきなところがあって、セシウムがホットパーティクルを構成しうるという考えが一般的なものではなかったことは確かなようです。実際、ECRR2010でも、セシウムの危険性はさほど強調されていません。

しかし、かのNatureのオープンアクセス電子ジャーナルである”Scientific Reports”に、2013年8月30日に、’Emission of spehrical cesium-bearing particles from an early stage of the Fukushima nuclear accident’というタイトルの、衝撃的な論文が掲載されました。著者はつくばの気象庁気象研究所のKouji Adachi他。内容を端的に説明すれば、福島第一原発からの放射性降下物の主たるものは、セシウム・ホットパーティクルだったというものです。

関東には、3月14-15日と、20-21日にかけて、2回「死の灰」が降りそそぎました。しかし、それらの放射性降下物について、その化学的・物理的性質は明らかではなかった、と著者たちは言います。彼らは、つくばの気象庁気象研究所において、主に1回目のフォールアウトについて、その粒子の形・大きさ・構成・溶性を初めて明らかにしたのです。

空気1m3あたり4100万個という微粒子のうち10個が放射性微粒子ということが明らかになったのですが、そのうち3個の放射性微粒子を特定し、観察しました(想像するだに途方もない仕事ですね)。そうして見つけた放射性微粒子の一つが、下の電子顕微鏡写真です。

大きさは2.6μmの綺麗な球状。エネルギー分散型X線スペクトロメータで分析すると、セシウムの明確なピークが見られます。セシウムの他にも鉄・亜鉛・マンガン・酸素によって構成され、それらが均等に混じりあった合金であることがわかっています。

この放射性微粒子は、Cs-137が3.27±0.04Bq,Cs-134が3.31±0.06Bq,合計で約6.5Bqあります(たった1個のパーティクルがです!)。そして、水に晒したところ何の形態の変化も見られなかったことから、不溶性であることが確認できました。観察した残の二つの放射性微粒子は、おおむね2μm,放射能は低かったものの(合計約1.4Bq)、含有されている元素は非常に近く、こちらのほうが平均的なものであると著者たちは考えています。

また、20-21日のパーティクルは、上述のものとはまったく異なり、硫酸塩を主とした易溶性のものからなるようです。(この結果をもって、20-21日の放射性降下物と、15の放射性降下物が、同時に放出された可能性は消えました。つまり、その直前に原発で大事故が発生していたことまでははっきりしています。それに対する私の説は、「2011年3月20日、隠蔽された3号機格納容器内爆発」を御覧下さい。この説については、専門家の多くが支持してくださったようです)。

ともあれ、この論文は、著者が結論で言うように、著しく重要なものです。一つには、これが原発事故で何が起こったのかを解き明かす鍵になるということ。とりわけ、鉄まで合金になっているということは、3000℃近い温度で、燃料棒が気化したことを示しているように思われます。もうひとつは、健康被害について、放射性微粒子の大きさおよび不溶性という性質に基づいて、考察されなければならないということ。

大きさ2.6μmの微粒子といえば、肺の血管から全身をめぐることができる、ぎりぎりの大きさです。そして、その1個の微粒子が、6.5Bqもの放射能を持っていて、かつ溶解しない。これは、文字どおりの意味において、ホットパーティクルといえます。この論文のイントロダクションおよび結論で著者が示唆していること、それは、東電原発事故の健康被害を、ホットパーティクルという観点から予測・考察しなおす必要がある、ということでしょう。

私は、本章で主に、ホットパーティクルが生体にとっていかに危険であるか、そのメカニズムを説いてきました。その考察が仮に正しいのだとすれば、今回の発見は、私たちの現在と未来について、非常に暗い想像を迫ります。

どうでもいい話かもしれませんが、私がいら立っているのは、これまで散々放射能の安全性を説いてきた研究者たちが、私が知る限り、誰一人としてこの論文に全く触れようとしないことです。セシウム・ホットパーティクル説を嘲笑さえしていた彼らが、自分たちの誤りを訂正しないどころか、都合が悪い情報については、たとえNatureに掲載された論文であっても、存在しないことにしてしまう。それどころか、未だに「セシウムとカリウムは一緒だ」とまで言っている研究者までいる。この論文の存在を知ってて言っているのなら、倫理的に科学者として失格ですし、知らないのだとしたら、科学者として怠慢でしょう。「放射能の安全性」を説いている科学者は、この程度の人たちであって、そういう人に生命を預けられるのか―それが、東電原発事故以降、一貫して私たち一般市民が問われているのではないでしょうか。

・・・と腹を立てても仕方がないですが、本職の科学者さんたちがやってくれないので、まったく素人の私が、今回の明らかになったホットパーティクルによる内部被曝の様相を大雑把にフェルミ推計的に計算してみることにします。

今回発見されたホットパーティクルの大きい方(6.5Bqのもの)が1個、体内のどこかの1か所に24時間停滞したと過程します。Cs-137によるβ線の体内での飛程は概ね1.6mmです。つまり、ホットパーティクルを中心として、半径1.6mmの球が、被曝の「ホットスポット」となる訳です。

その中に何個細胞があるか。さて、人体には60兆個の細胞があると言われています。体重が60kgとするならば、1kgの組織の中に1兆個の細胞です。人体はほとんど水と比重が一緒なので、10cm四方の立方体の中に1兆個だと考えて差し支えない。とすれば、1mm四方の立方体の中には、100万個の細胞があることになります。

球の体積を求める公式は、4/3πr3なので、1.6mmの球の体積は、

1.6×1.6×1.6÷3×4×3.14=17.15(mm3)

つまり、1.6mmの球の中には、1715万個の細胞が含まれている。これが一個のセシウムホットパーティクルによって被曝する細胞の数ということになります。

では、一個のホットパーティクルは、一日にどれぐらいの放射線を出すのでしょうか。とりあえず、ここではβ線だけ考えることにしますが、Bqとは一秒間に出す放射線の数なので、6.5Bqの放射線の場合、

6.5×60(秒)×60(分)×24=561600(本)

これがたった一つのセシウムホットパーティクルが、1日で放出する放射線です。仮に細胞の平均の大きさが10μmだとすると、ものすごくおおざっぱに言って、1.6mmのβ線の射程は、160個の細胞を被曝させる(ECRR2010によれば、その間、65000個の原子を電離するわけです)。電離した電子はさらに他の原子を電離させるため、間接的に被曝する細胞はもっと多くなるでしょうが、それはよくわからないのでおいておきます。ともあれ、6.5Bqのセシウムホットパーティクルが一日で被曝させる細胞の数は、のべ

561600×160=8985万6000個。

それが半径1.6mmの1715万個の細胞にヒットするため、

8985万6000÷1715万=5.2

すなわち、一日に、1715万個のすべての細胞が、一日に平均5.2回放射線を浴びることになります。セシウムの生物学的半減期は100日と言われているので(しかし、化学的組成の異なるホットパーティクルの生物学的半減期は、おそらくずいぶん異なってくるでしょう)、100日間で、おおむねのべ100億個の細胞を被曝させることになる。

これが人体にとってどういうことを意味しているのか、被曝のメカニズムについて本章で提示した理論を適用すれば、おおむね想像がつきます。放射線の一回目の細胞のヒットがひきがねとなって、10-15時間の修復モードに入った細胞が、放射線に脆弱な修復中に2回も3回もダメージを受け、細胞死に至るか、変性してしまう。周囲の細胞もすべて被曝するため、バイスタンダー効果がお互いに増幅しあう。そして、そのバイスタンダー効果は周囲の細胞にも伝わる。そして、これらの細胞集団は、全体としてゲノム不安定状態になる・・・。

これらの細胞が、全体として細胞死に至るのか、変性するのか、変性するとしてどのような影響を生体にもたらすのか、それは私にはわかりません。いずれにしても、これは1kgあたりに平均化された吸収線量、すなわち1兆個のうち8985万個の細胞がランダムに被曝するという仕方によっては、決して評価できないダメージを生体が被ることだけは、確かでしょう。なぜなら、ランダムな被曝なら生体は難なく修復できますが、今みたようなホットパーティクルによる被曝の場合、DNAの二重らせん構造や細胞周期・ゲノム安定性といった修復機構そのものが破綻したり、脆弱性が狙われたりするからです。

再度強調いたしますが、今のおおざっぱな計算は、たった一個のセシウムホットパーティクルが、人体に引き起こすことなのです。事故当時東京にいた人は、そうしたセシウムホットパーティクルを、何十個も、おそらくは何百個も体内に取り入れてしまった。そして、そのパーティクルは、未だにそのあたりの土壌に存在し、土埃の中に紛れ込んでいる。それをおそらく毎日何個も吸引している。残念ながら、それが現実なのです。ホットパーティクル、人類が創り出した恐るべき物質、それが私たちの身体に今すでに何をもたらしているのでしょうか。それデータ編では、膨大なデータをもとにお見せしたいと思います。